En 2020, alors que la population surinamaise parvenait finalement à chasser le président Bouterse après un règne d’une décennie, elle célébrait dans le même temps les 45 ans d’indépendance de sa république. L’occasion pour PAM de remonter à l’origine de la musique du pays, façonnée par une intense agitation politique.

Au cours des dernières années, le Suriname a connu une série d’heureux événements politiques. Le président Desi Bouterse intronisé en 2010, a été reconnu coupable en juillet 2019 de l’assassinat et de l’exécution de quinze opposants politiques à la suite du coup militaire de 1982. Le procès qui s’éternisait depuis 2007, et le jugement des désormais fameux « assassinats de décembre » sont tombés à point nommé pendant la campagne de l’élection présidentielle. Après des litiges autour des résultats préliminaires du 25 mai 2020, le parti d’opposition VHP (Parti de la réforme progressiste) est sorti victorieux, avec à sa tête l’ancien chef de la police, Chan Santokhi. Bien qu’aucune arrestation n’ait encore eu lieu, Bouterse – âgé de 74 ans – encourt une peine de vingt ans de prison [finalement prononcée le 29 novembre 2019].

Pour fêter la victoire historique du peuple Surinamais, et commémorer la libération du joug colonial néerlandais du 25 novembre 1975, penchons-nous sur l’histoire politique tumultueuse du Suriname et explorons les arcanes d’une musique nationale qui au cours des siècles est devenue symbole d’espoir, de puissance, de persévérance et de résistance.

Le Suriname, un des pays parmi les plus multiethniques d’Amérique du Sud, dont un tiers de sa population est d’origine africaine-surinamaise, est un repère panafricain. Des siècles de colonisation, d’esclavage et d’exploitation ainsi que les mouvements d’indépendance ont uni des peulpes aux origines très diverses, fondant une identité musicale surinamaise unique, aussi riche et variée que sa population. En se penchant sur l’histoire complexe et traumatisante du pays, depuis le joug colonial jusqu’à la transition démocratique moderne, on peut aisément repérer les différents mouvements et systèmes qui ont forgé le paysage musical national.

Kawina, colons et Marrons

Quand les Occidentaux ont débarqué au Suriname au 17e siècle, le territoire est passé successivement entre les mains des explorateurs espagnols puis des commerçants britanniques, avant d’être colonisé en 1667 par les Néerlandais. Ce fut le début d’une terrible histoire d’esclavage et de colonisation pendant laquelle le colon européen importa près de 13 000 esclaves dont les premiers étaient extradés de force depuis la région que recouvre aujourd’hui le Ghana.

Au fil du temps, la plupart de ces esclaves se sont échappés des plantations pour rejoindre la dense forêt tropicale et y fonder la communauté des Marrons. Selon les spécialistes, « les Marrons du Suriname étaient reconnus comme les gardiens des cultures et des musiques les plus caractéristiques d’Afrique ayant survécu sur le continent américain » (Bilby, 2001). Un des plus anciennes de ces musiques est le kawina, qui se distingue par l’usage intensif des percussions – dont « un petit banc frappé par des baguettes, des idiophones en forme de boîtes tenues dans une main, des membranophones en forme de timbales… des petits tambours à double membrane » (Garland, 1998) – accompagnées d’un chant en questions-réponses. Le genre tire son nom de la rivière Commewijne, où les tribus anciennes et les Marrons avaient installé la plupart de leurs plantations.

Le kawina compte parmi les pratiques spirituelles winti qui se sont développées au Suriname, issues de la combinaison de diverses influences du continent africain – dont les coutumes traditionnelles des Akan-Fanti du Ghana et celles du peuple fon du Dahomey – le Bénin actuel (Ofusha Johnson).

Alors que les origines du kawina remontent à plusieurs siècles dans l’histoire culturelle culturelle des Marrons, la musique telle qu’on l’entend aujourd’hui a pris forme à la fin du 19e siècle. Suite à l’abolition de l’esclavage en 1863, les Marrons ont marié les influences des populations créoles et celles des chercheurs d’or étrangers ayant émigré dans la région, s’emparant de l’harmonica et de la clarinette, introduisant ainsi les harmonies européennes aux ensembles instrumentaux locaux.

Au mitan du 20e siècle, un petit groupe d’icônes de la musique surinamaise ont commencé à enregistrer et distribuer du kawina. Marius Frederik Liesdek, plus connu sous le nom de Big Jones, fut le premier artiste de kawina à être enregistré sur album à la fin des années 1950 avec Song And Sound The World Around, paru sur le label Philips. Le musicien pionnier et son groupe de kawina sont également au générique de Faja Lobbi, un documentaire réalisé par le Néerlandais Herman van der Horst dans les années 1960, avec pour bande-son la chanson cute « Ala Pikin Nengre » : on y voit Big Jones dans les rues de la capitale, Paramaribo, chantant avec des enfants surinamais.

Une autre des figures marquantes du kawina moderne est Johan Zebeda qui, selon la légende, voyant Big Jones en concert alors qu’il était encore gamin, a décidé qu’il serait lui aussi musicien. Zebeda a sorti en 1978 un LP de kawina, Tantiri A No Dong, sorti sur Gemini Records. La puissance de la voix de Zebeda associée à sa préférence pour un son traditionnel reposant principalement sur des percussions et une mélodie squelettique loin derrière le chœur des chanteurs, produit un cocktail rythmique explosif. Zebeda a énormément collaboré avec le NAKS (Na Afrikan Kulturu fu Sranan), une ONG dédiée au développement de la jeunesse à travers des activités culturelles et de préservation. Dans les années 1980, Zebeda a rejoint le ministère de la Culture du Suriname avec pour mission la préservation des musiques kawina et winti et de la culture afro-surinamaise en général, à travers des projets d’éducation et l’enregistrement de musiciens kawina. Au faîte de sa carrière, ce gardien du kawina a atteint le sommet des ventes au Suriname avec la chanson « Lena fu Maka Olo », qui était alors le sujet de toutes les conversations.

On peut entendre des exemples plus récents de kawina avec des groupes comme Sukru Sani, qui a connu un succès considérable au début des années 1990 avec le tube « Pompo Lollipop » ou le groupe maison du NAKS – Naks Kawina Loco – qui continue de soutenir les musiciens qui perpétuent l’héritage du kawina.

Kaseko, bauxite et exploitation

La vague suivante de l’histoire de la musique surinamaise déferla au crépuscule de l’indépendance du Suriname. Le processus d’indépendance fut long, débutant par des élections indépendantes en 1945, l’établissement d’un gouvernement autonome sous contrôle nérlandais en 1954, suivis de longues négociations pour l’indépendance totale qui s’étirèrent entre 1973 et 1975, pour finalement aboutir à l’obtention du statut de nation-état le 2 novembre 1975.

À cette époque, le kawina avait déjà muté en un nouveau genre appelé « kaseko », mélangeant divers styles caribéens comme le calypso, le reggae et le zouk, aux racines ouest-africaines du kawina. Cette évolution moderne intégrait aussi de nouveaux instruments influencés par l’Occident comme la trompette, le saxophone, le clavier ainsi que les guitare et basse électriques. Il en résulta un son méchamment dansant aux rythmes africains à la sauce créole.

L’avènement de cette fusion provient de divers facteurs, mais l’élément fondamental est probablement l’accord que le gouvernement néerlandais a passé en 1916 avec le géant nord-américain de l’extraction minière, Alcoa.

Après la découverte de bauxite (le matériau brut dont l’aluminium est dérivé) dans les forêts du Suriname par un évadé français de la colonie pénitentiaire de Guyane au début du 20e siècle, le pays allait être condamné à un siècle d’une histoire d’exploitation économique et environnementale. Pendant 50 ans, Alcoa a extrait le bauxite dans la forêt et envoyé le métal brut par bateau pour être transformé dans les usines à l’étranger. Mais en 1958, l’accord trilatéral de Brokopondo passé entre Alcoa, le président du Suriname et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas autorisa l’entreprise nord-américaine à construire le barrage hydro-électrique de Afobaka au Suriname pour y raffiner le bauxite en aluminium. La construction de cet édifice de 1600m² a déplacé près de « 6000 personnes vivant des 43 villages en amont du barrage » (Pittsburgh Gazette, 2017), la plupart de descendance marron ou afro-surinamaise.

La majeure partie des membres de ces communautés s’est alors rendue à la capitale, Paramaribo, y créant une formidable fusion des cultures traditionnelles marrons avec les nombreux peuples du Suriname habitant la capitale, de laquelle émergea alors le kaseko, à peu près au même moment.

Parmi les initiateurs de ce nouveau son, on trouve l’Orchestra Washboard fondé dans les années 1960, et auteur de Washboard Spirit en 1970, un album qui fera d’eux le premier groupe de kaseko à enregistrer cette musique sur bande. Le groupe était un joyeux mélange de vétérans de la scène traditionnelle surinamaise et de jeunes pousses de l’avant-garde influencés tout à la fois par l’arrivée massive de travailleurs caribéens fraîchement embauchés, par la musique latino-américaine et la pop contemporaine.

Un des membres du groupe, Lieve Hugo, créera son propre projet solo, fixant alors les fondamentaux du genre en 1974 avec l’album judicieusement intitulé King of Kasèko. Comme de nombreux autres artistes surinamais de son époque, Hugo et son groupe – The Happy Boys – tourneront copieusement aux Pays-Bas et dans les festivals et salles européennes.

Un autre membre de l’Orchestra Washboard à s’être échappé en solo dans le milieu du kaseko est Eddy Felter, plus connu sous son nom de chanteur, Mighty Botai. Après avoir délaissé son groupe de kaseko, Felter a déménagé aux Pays-Bas et fondé Radio Sranan, une station s’adressant à la diaspora surinamaise et promouvant sa culture musicale. Felter a composé en tout cinq albums, dont celui qui servira de bande-son à l’indépendance de son pays d’origine, sorti en 1975 : Independence (Srefidensi) Suriname.

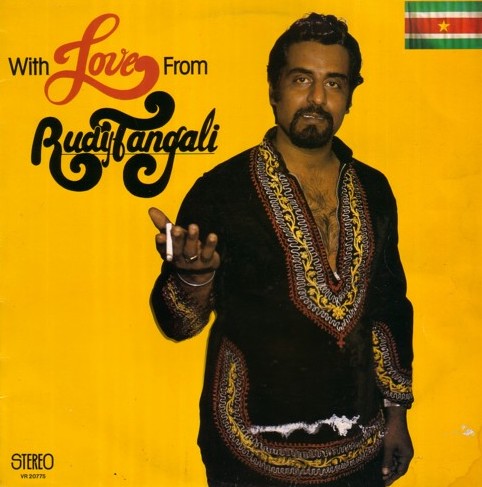

Deux autres figures-clés dans le développement du kaseko répondent aux noms de Ewald Krolis et Rudy Tangali, des musiciens qui ont rendu le genre quasiment universel, en l’adaptant aux nombreuses cultures du Suriname. Tandis que Kolis compose un pont musical entre le calypso, le merengue, la soul et le reggae, Tangali établit la liaison musicale entre le Suriname et ses origines javanaises – une communauté solidement établie de ce côté du globe depuis que le colon européen a fait venir des travailleurs émigrés en provenance des Indes néerlandaises au début du 20e siècle.

Le kawina a beau être la musique originelle du Suriname, c’est le kaseko qui reste le plus populaire. Ce genre n’est lié à aucune tradition spirituelle, et des populations très diverses l’ont interprété au fil du temps et jusqu’à aujourd’hui, malgré leurs différences. Et bien qu’il doive ses origines au kawina, le kaseko est rapidement devenu la sonorité préférée du pays, parlat aussi bien aux habitants de Paramaribo qu’aux autres.

Funk, indépendance et coups d’état

Dans les années qui menèrent à l’indépendance du Suriname – une victoire orchestrée par les négociations surinamo-néérlandaises initiées en 1974 – près d’un tiers de la population surinamaise a émigré vers les Pays-Bas. Cet exode massif démontrait une défiance des Surinamais et Surinamaises à l’égard du parti au pouvoir, le NPS (Parti national du Suriname), associée à la peur d’un nettoyage ethnique parmi les différents groupes de cette nation côtière.

En effet, il n’aura pas fallu plus de trois ans après l’accession au pouvoir de Dési Bouterse pour que le leader militaire déclenche un coup d’état et s’érige en commanditaire d’assassinats pour lesquels il ne sera finalement jugé coupable qu’à partir de juillet 2020. S’ensuivirent des années de corruption et de luttes intestines au sein de la junte militaire, ponctuées par l’enracinement de Bouterse à la tête de la nation en 1987, année au cours de laquelle il ratifiera une constitution qui lui permettra de jouir d’un mandat présidentiel à vie.

Tandis que le Suriname lutte pour son identité politique face à une autocratie militaire, et alors que son peuple se voit obligé d’embarquer vers des rivages étrangers, sa musique suit le même chemin : celui d’un exil vers des territoires comme les États-Unis, où elle gagnera de nouvelles infuences. Des sonorités qu’on peut entendre non seulement dans les touches funk et soul des nouveaux maîtres d’un genre émergent, mais aussi dans la langue choisie pour le chant : l’anglais.

À ce propos, rappelons la complexité des langues parlées au Suriname. Si le néérlandais est le langage officiel de l’état-nation, le petit territoire est animé d’une étonnante diversité de langues et dialectes, dont le chinois, le hindi, le javanais et une bonne demie-douzaine de créoles originaux. Cela dit, c’est bien le sranan tongo ou sranan (“la langue surinamaise”) – développée par les esclaves et les Marrons au 17e siècle – qui est la plus commune au sein de la population surinamaise. Bouterse lui-même remportait le soutien populaire en rejetant le néérlandais pour lui préférer le sranan dans tous ses discours et comités.

Le sranan est également le langage choisi pour interpréter la plupart des standards du kawina et du kaseko. Cependant, alors que les ingénieurs nord-américains continuaient d’arriver en masse dans ce pays de seulement 500000 habitants, et que le barrage hydroélectrique flambant neuf de Afobaka offrait l’électricité nécessaire à l’entrée de la télévision et de la radio dans les foyers des Surinamais et Surinamaises, l’anglais devint rapidement le langage préféré des chanteurs de funk et de soul.

Les informations concernant les “Suristars” du funk de l’époque ne sont pas légion. Alors que ces artistes ont laissé un important héritage de grooves uniques fusionnant kawina, kaseko, pop nord-américaine et les innombrables traditions des grupes ethniques du Suriname, on ne dispose que de peu de détails sur leurs vies. Une chose est certaine : la majeure partie des musiciens les plus influents des années 70 et 80 a fini par émigrer vers les Pays-Bas.

Et l’une de ces Suristars les plus cultes est sans doute Sumy, le diminutif de “bébé” en langue surinamaise. Ce Sumy funky avait une personnalité à même de rivaliser avec un Prince ou un James Brown, allant jusqu’à déclarer, dans ce qui semble être sa seule interview enregistrée : « je suis né pour être une superstar et atteindre le sommet du monde depuis le Suriname […]. La population du Suriname va ériger une statue à mon effigie après ma mort puisque je suis la preuve vivante que ce pays peut avoir un gosse superstar, un leader pour l’éternité, vous voyez ? » Bien que Sumy n’ait pas réalisé ses fous espoirs, son premier single « Going Insane » ainsi que l’album Tryin’ to Survive sorti en 1983 – avec « Bitch, We Danced a Lot » et « Soul With Milk » ne souffrent pas la comparaison avec les morceaux les plus groovy de la planète funk.

Erwin Bouterse (aucun lien avec Desi) est une autre de ces Suristars qui a su explorer et exploiter aussi bien le funk et la soul que le kaseko et d’autres genres, une fusion qui n’a jamais aussi bien sonné que sur son LP Easy to Love, enregistré avec son backing band, The Rhythm Cosmos.

La période a aussi vu l’apparition d’autres figures apparentées à la musique soul, comme Max Nijman aka « Soulman number one ». Né en 1941 dans la ville du bauxite, Moemngo, Nijman a débuté sa carrière à l’âge de 16 ans avec des reprises de Brook Benton – le soulman en herbe étant visiblement influencé par les nombreux ingénieurs et employés de Alcoa, ses nouveaux voisins nord-américains habitant dans la région. Cependant, à l’inverse des stars du funk du Suriname, Nijman choisira d’interpréter sa musique en Sranan Tongo, comme on peut l’entendre sur l’album Katibo de 1975 dont le morceau-titre est une des chansons soul les plus attachantes que l’humble auteur de cet article a jamais entendu.

Le funk surinamais a récemment connu un revival avec la compilation Surinam Funk Force sortie en 2016, comptant au tracklist le Jam Band 80, Ronald Snijders (désigné membre de l’Ordre de Orange-Nassau pour sa production musicale) et bien entendu Sumy lui-même. Tandis que la house et la scène clubbing internationale fouillent les bacs à vinyles vintage à la recherche de pépites funk et disco inédites, le public de Sumy et de ses contemporains n’a sans doute jamais été aussi large. Leur réémergence soudaine dans le coeur et les oreilles de l’auditeur moderne est la preuve de leur puissance intemporelle et d’un esprit libre et bohémien qui rie à la face des régimes autocratiques d’aujourd’hui.

Le Suriname aujourd’hui

Le Suriname semble désormais aussi perméable à la culture globale que n’importe quel autre territoire de la planète, surfant sur les dernières tendances hip-hop, dance et pop, adaptant ces sonorités à la sauce locale. Des artistes comme Tranga Rugie apportent leur touche surinamaise à la pop, tandis qu’un King Koyeba a déjà ouvert la voie à un afrobeats local sauce reggaeton, les deux stars chantant en sranan. Des producteurs en vue comme Alfred Bisoina a.k.a. Fredje Studio mettent aussi le main à la pâte pour préserver les sonorités qui font l’originalité de la musique du Suriname : c’est le cas du projet Luku Fini Riddim’, fusion de kaseko, reggae et dancehall. Mais le petit pays ne fait pas exception, et comme sur le reste du globe, c’est le hip-hop qui emporte la mise, avec des rappeurs tel Kiev et ses millions de vues pour ses vidéo-clips tournés dans les rues de Paramaribo.

Cela dit, et durant le règne de Bouterse, le Suriname a connu une compression économique sans précédent. En mars dernier, l’économie était au bord de la faillite avec les prix du pétrole et de l’or en chute libre, associée à la menace d’une paralysie due au Covid-19, le tout laissant les banques à sec et le pays au bord du défaut de paiement. Ces phases d’insécurité économiques ne sont peut-être pas inédites pour ce pays aux 600000 habitants habitués aux épreuves difficiles depuis leur indépendance en 1975, mais les luttes sur fond d’économie fragile contribuent à entraver la bonne exportation de la musique surinamaise d’aujourd’hui. Si de nombreux artistes surinamo-néérlandais continuent d’enregistrer de la musique sur le continent européen, force est de constater qu’il est devenu compliqué d’observer ne serait-ce qu’un embryon de scène musicale dans le paysage actuel.

L’éviction de Desi Bouterse est sans doute un moment-clé pour l’avenir politique et économique du Suriname, et l’on peut envisager que cet évènement contribuera à créer un environnement dans lequel la musique locale pourra prospérer aux oreilles du reste du monde. Si l’histoire du Suriname prouve quelque chose, c’est bel et bien que ce petit territoire en bord d’océan ne manque pas d’énergie créative. D’autant plus que la résilience des Surinamaises et Surinamais et de leurs ancêtres, leur tendance à préserver les sonorités spirituelles, à collaborer avec les migrants de tous les horizons, et à conserver coûte que coûte une exubérance extravagante face à l’oppression, rassurent quant à l’histoire de leur musique : celle-ci est loin d’être déjà écrite.

PAM souhaite au Suriname une excellente journée de l’indépendance. Nous promettons de garder nos oreilles grandes ouvertes, à l’affût de la prochaine Suristar que le monde entier attend de découvrir.